夏の床下で結露が発生する理由

夏場、床下で結露が発生する家が多く存在することをご存じでしょうか?

床下換気という概念は、本来、床下を乾燥させるための手段として用いられています。

しかし、この床下換気口があることで、夏場に床下で結露が発生することが数多く確認されています。

本題に入る前に、結露という現象について少し触れておきましょう。

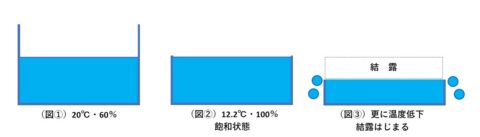

空気中には水分が含まれていますが、空気のもてる水の量は温度によって変化します。空気の粒をバケツに例えれば、温度が高ければ膨張してバケツは大きくなり、温度が下がるとバケツは小さくなって水を少ししかもてなくなります。

今、20℃湿度60%の空気(図①)が何らかの要因で冷やされて12.2℃になってしまうと、空気を許容できるバケツの大きさは小さくなり、今まで入っていた水の量をキープするのが精一杯となります。

この状態が飽和状態(図②)で湿度は100%。更に冷やされると当然バケツは更に小さくなってしまうので、水を許容できずに溢れ出てしまいます。この状態が結露です(図③)。

この現象を踏まえて、床下に目を向けてみましょう。

これがいわゆる床下換気口と言われるものです。最近では基礎と土台の間に挟み込む「基礎パッキン」という通気のための部材が普及していますので、外から見てもこのような網が確認できない家もありますが、基礎パッキンを使用している家も床下換気を促すためのものですので用途は一緒です。

床下を換気する施工の場合、1階床に断熱材を入れる施工になりますので床下の環境は室内ではなく「室外」。

夏場の季節を想定します。気温30℃で湿度80%の外気は、約26℃で湿度100%になります。

つまり、床下が外気温よりわずか4℃下がっただけで結露が発生する環境になるのです。

夏場、地盤面近くの外気は湿度が高く、地面からの高さ40~50cmの基礎位置に空けられた通気口から高温多湿の空気が床下へと流入するとすぐに飽和状態になります。

床下は、地熱の影響を受けているので夏場はひんやり。大よそ1年中15℃前後で推移しています。さらに床はエアコンで冷やされているので、その部分に結露が発生してしまうのは必然的と言えます。

そういった現象を回避できるのが基礎断熱。

こちらの写真が基礎で断熱をする基礎断熱と言う工法です。

夏場も床下に高温多湿の外気が流入することはありませんので床下で結露が発生することもありません。何より、床下が室内になりますので、害虫などの侵入がないことはもちろんのこと、冬場でも床下を冷気が流れないので足元の底冷えを回避することができます。

基礎断熱にした場合、床下の空気が淀むのでは?とご心配される方もいるかもしれませんが、24時間換気が機能する空間になっていますので適切に空気は動き排気されていきますのでご安心を。

基礎と断熱のラインにより、床下の環境が外になったり室内になったり。。。

床下の環境を考えていく上で大切な考え方ですので、ぜひご参考にされてください。